[Mai 1968: commencer au début]

J’ai l’impression que les étudiants dans ces années qui ont précédé 1968 étaient très politisés. Peut-être n’est-ce qu’une illusion parce que je fréquentais ces milieux ? Pourtant, il n’était pas rare de trouver, sur les marches de la Sorbonne, des vendeurs de Clarté ou de Rouge. Il y a avait aussi des groupes plus difficiles à cernés, ceux qui formèrent le bataillon des « groupuscules » maoïstes ou situationnistes… J’avoue que, ma culture étant ce qu’elle était, j’avais quelques difficultés à discerner les détails qui me semblaient un peu futiles, voire ridicules. Pour ma défense, je n’étais pas le seul. Mais cette effervescence entretenait notre réflexion. Et quand il s’agissait de monter un piquet de grève pour interdire l’accès à la Sorbonne, nous nous retrouvions sans ségrégation.

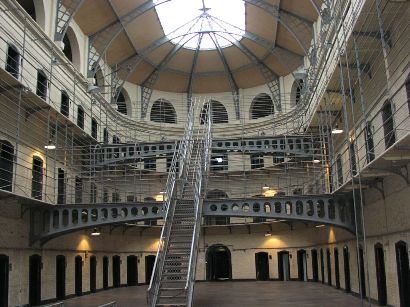

Il y avait aussi un lieu situé tout en haut de l’honorable bâtiment, au sixième étage par l’escalier A où se tenait le local de l’U.N.E.F.. Cette section se nommait F.G.E.L. (Fédération des Groupes d’Etudes de Lettres). Une salle relativement grande où on aurait pu tenir à 80. L’endroit n’était jamais balayé, mais n’était pas trop sale. Il y avait quelques tables et des chaises. Des affiches sur les murs (à cette époque, on ne taggait pas). Et là, il y avait presque toujours une discussion en cours. On pouvait donc se reposer, être chauffé et assister, voire participer, à un débat de politique nationale ou internationale.

Chaque discipline avait son local, mais il faut dire que celui de la F.G.E.L. était l’un des plus vivants. A côté, celui du G.E.P.U.P. (Groupe des Etudiants en Psychologie de l’Université de Paris), n’était pas aussi animé. Curieusement, les étudiants catholiques y étaient sensiblement représentés. Car il y avait aussi une organisation active et vivante d’étudiants catholiques. Ils faisaient plein de choses et ne craignaient pas de nous inviter au Pélé (i.e. pélerinage) de Chartres. Ils disposaient d’un pignon sur rue, Place de la Sorbonne, et cela avait pour nom le Centre Richelieu où officiait semble-t-il un prêtre du nom de Lustiger qui fit par la suite la carrière que l’on sait. Ainsi, un étudiant pouvait être à la fois membre des Jeunesses Etudiantes Chrétiennes, syndiqué à l’U.N.E.F. (car nous étions très nombreux à l’être) et, théoriquement, car je crois que c’était rare, membre d’un parti politique.

Je ne sais pas s’il y avait des étudiants de droite ou d’extrême droite à la Sorbonne. En tous cas ils ne se manifestaient pas. Ils étaient sagement cantonnés à la Fac de Droit et notamment à Assas. On annonçait souvent des descentes d’étudiants armés de gourdins pour rouer cette mouvance qu’on ne nommait pas encore gauchiste. Mais pour ma part, je n’en ai jamais été témoin. Peut-être un mythe ?

Les prises de parole, au début des cours, pour annoncer telle ou telle action, n’était pas très rares. Nous vivions donc dans une ambiance diversifiée, et même sans être extrêmement engagés, nous avions toujours le spectacle de ces différences et rivalités. Même pour moi qui me « contentais » d’être membre de l’U.N.E.F. et d’un cercle laïque de la Ligue de l’Enseignement, je ne manquais pas de sources d’information.

Dire que tout ce monde cohabitait de façon paisible serait travestir la vérité. Mais, globalement, dans l’enceinte la Sorbonne, les empoignades étaient principalement verbales. Il n’en fut malheureusement pas de même à Nanterre.

La vie politique était donc très active dans les Facultés. Bien plus qu’elle ne l’est actuellement où les étudiants semblent avoir l’oeil fixé sur la ligne bleue de leur horizon professionnel. Je pense, sincèrement, qu’on se fichait éperdument de notre avenir. Nous avions un objectif. Personnellement je désirais être professeur de lettres. Très bien. Mais en même temps mes yeux et mes oreilles étaient grands ouverts au monde qui s’agitait et aux idées qui circulaient. Cette façon d’exercer notre citoyenneté peut sembler aujourd’hui immature. Pour mon compte, je l’ai trouvée très riche. C’est grâce à elle que j’ai pu commencer à choisir mon camp.

Je n’avais que faire du communisme qui avait fait l’U.R.S.S.. Et si les contestations Trotskystes me semblaient intéressantes, je n’y voyais pas d’horizon vraiment alternatif. Quant au modèle maoïste et chinois, n’en parlons pas. J’avais trouvé légitime d’être syndiqué à l’U.N.E.F. quoique ce syndicat n’était pas apolitique et que bien des tendances s’en disputaient la maîtrise. J’avais trouvé pendant un temps, grâce à des relations qui m’avaient introduit, une certaine place dans un cercle laïque justement respectueux des différences. Mais j’avais déjà commencé à tracer ma voie hors des groupes idéologiques. Cette voie annonçait le lent cheminement qui allait me conduire vers une position socialiste autogestionnaire.

Le premier évènement discordant a été la chute de Dien-Bien-Phu. Je ne comprenais rien.

Le premier évènement discordant a été la chute de Dien-Bien-Phu. Je ne comprenais rien.

Et voilà qu’un peuple, dans une bouffée révolutionnaire affirmait sa liberté face à l’oppresseur. A l’époque, j’étais en classe au petit Lycée Condorcet, rue d’Amsterdam et ce n’était pas très loin du Carrefour de Chateaudun (devenu ensuite Place Kossuth) où se dressait l’immeuble d’architecture stalinienne, siège du Parti Communiste Français après avoit été celui de la Milice (!). Nous allions alors, après la classe, nous « promener » devant l’immeuble arborant une espèce de grand badge aux couleurs du drapeau hongrois. Les plus courageux sonnaient ou frappaient à la porte qui était un huis métallique avec guichet. Et quand celle ci s’ouvrait nous prenions la fuite comme des lapins. Ce furent mes premiers actes politiques.

Et voilà qu’un peuple, dans une bouffée révolutionnaire affirmait sa liberté face à l’oppresseur. A l’époque, j’étais en classe au petit Lycée Condorcet, rue d’Amsterdam et ce n’était pas très loin du Carrefour de Chateaudun (devenu ensuite Place Kossuth) où se dressait l’immeuble d’architecture stalinienne, siège du Parti Communiste Français après avoit été celui de la Milice (!). Nous allions alors, après la classe, nous « promener » devant l’immeuble arborant une espèce de grand badge aux couleurs du drapeau hongrois. Les plus courageux sonnaient ou frappaient à la porte qui était un huis métallique avec guichet. Et quand celle ci s’ouvrait nous prenions la fuite comme des lapins. Ce furent mes premiers actes politiques. Ma deuxième expérience de soulèvement populaire fut la tentative de mai 1958. Je n’avais pas compris tout de suite que c’était une tentative de coup d’état. Et ce que je trouvais formidable, c’était cette foule rassemblée à Alger devant le Gouvernement Général qui réclamait que l’Algérie reste française et se dressait face ou gouvernement de la métropole. J’aimais bien, à cause du côté spontané, populaire, un peu libertaire. Enfin, c’est ce que je croyais. Et face au désolant spectacle de la Quatrième République agonisante, je trouvais cela plutôt ensoleillé.

Ma deuxième expérience de soulèvement populaire fut la tentative de mai 1958. Je n’avais pas compris tout de suite que c’était une tentative de coup d’état. Et ce que je trouvais formidable, c’était cette foule rassemblée à Alger devant le Gouvernement Général qui réclamait que l’Algérie reste française et se dressait face ou gouvernement de la métropole. J’aimais bien, à cause du côté spontané, populaire, un peu libertaire. Enfin, c’est ce que je croyais. Et face au désolant spectacle de la Quatrième République agonisante, je trouvais cela plutôt ensoleillé. On peut dire aussi que le mémorialiste aurait pu attendre le cinquantenaire, nombre plus prestigieux. Mais il se trouve qu’en 2018, je devrais avoir 73 ans et que je ne suis point certain d’avoir toute les facultés nécessaires à ce moment-là. Sans compter qu’il y a même une probabilité pour que je soie mort. Cette affaire de date est peut-être l’explication de la grande charrette littéraire qui nous attend. Avoir eu 20 ans en 68, c’est en avoir 60 aujourd’hui. Les auteurs vivant se disent que le temps n’est pas infini.

On peut dire aussi que le mémorialiste aurait pu attendre le cinquantenaire, nombre plus prestigieux. Mais il se trouve qu’en 2018, je devrais avoir 73 ans et que je ne suis point certain d’avoir toute les facultés nécessaires à ce moment-là. Sans compter qu’il y a même une probabilité pour que je soie mort. Cette affaire de date est peut-être l’explication de la grande charrette littéraire qui nous attend. Avoir eu 20 ans en 68, c’est en avoir 60 aujourd’hui. Les auteurs vivant se disent que le temps n’est pas infini. Déjà, Voltaire avait écrit bien des choses de ce genre dans l’article « Certain, certitude » du Dictionnaire Philosophique. Et bien avant lui, Descartes avait surtout écrit, ce qu’on ignore, « dubito ergo cogito, cogito ergo sum » . C’est parce que je doute que je pense et c’est parce que je pense que je suis..

Déjà, Voltaire avait écrit bien des choses de ce genre dans l’article « Certain, certitude » du Dictionnaire Philosophique. Et bien avant lui, Descartes avait surtout écrit, ce qu’on ignore, « dubito ergo cogito, cogito ergo sum » . C’est parce que je doute que je pense et c’est parce que je pense que je suis..

Il va faire une opération « coup de poing »! Pan dans les spaghetti et le yaourt !

Il va faire une opération « coup de poing »! Pan dans les spaghetti et le yaourt !